文丨譚桂林

上個世紀90年月,張煒在出書長篇小說《玄月寓言》的時辰,用他的一篇題為《融進野地》的散文放在書的后面作為代跋。在這篇散文中,張煒鞭撻了“家鄉”這個包養字眼,指出這個詞曾經被作家用得爛俗,各個時期的政治也給這個詞注進了太多的額定的內在的事務,乃至人們說起“家鄉“這個詞的時辰不再落淚。所以,他寫本身的家鄉,要廢棄“家鄉”這個詞,用“故地”來取而代之。

從那時到此刻,快要30 年的時光行將曩昔,白雲蒼狗,世事日新。時期的腳步之快,不只難以讓人靜下心來體味一下“家鄉”不再的閑愁,並且在很多人的性命中,也許連“故地”也不知從何處尋覓了。無鄉可回,無地可依,這種懸浮的性命狀況在收集的虛擬世界中找到了極好的象征浮現,但卻直接招致了新世紀以來鄉土文學的萎縮。即便如賈平凹如許的鄉土圣手,貢獻出來的《帶燈》也遠闊別開了昔時商丘敘事的道路,固然有批駁家靈敏地從中發明了所謂鄉村“社會主義新人”的類型,指出賈平凹由此開啟了新的政治浪漫想象,但作品中的“泥味道”“土頭土腦息”顯然削弱了很多。甚至像遲子建如許最為善於以南國田野山間生涯為藝術原點的作家,也開端當真地追蹤關心起都會的人世炊火。鄉土感到的退步,鄉土想象的逼仄,鄉土感情的遷異,近些年來鄉土文學所遭受的這些窘境,或許都與當下中國鄉土周遭的狀況與鄉土實際的城鎮化過程互相關注。

90年月以來城鎮化迅猛成長,斬斷了一批又一批重生代與鄉土的性命聯絡接觸。鄉土不再是人們性命中的風雨茅廬,不再是人們心中一個或許能“哄說謊我平生,使我不時回想”的性命勾引,20世紀鄉土文學應運而生的實際基礎和精力原點同時崩塌,或許恰是當下鄉土文學成長最為內涵的魂靈之痛。

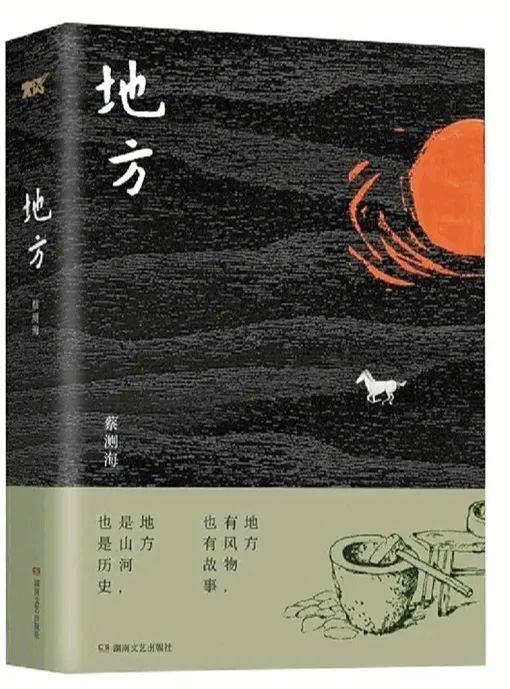

在如許的文學現場中,蔡測海早先出書的長篇小說《處所》,不唯令人面前一亮,並且促人遐思聯翩。這部小說仍然蓬勃著“楚人熱忱”,小說描述的阿誰名叫三川半的處所,也仍是《母船》《家園萬歲》中的阿誰湘西邊地。小說浮現出濃烈的適意作風,人道的風趣冷中有熱,世情的譏諷溫婉而聰明,這些都是作者一以貫之的創作特點,但令人眼亮、促人遐思的是小說的鄉土敘事中氤氳著一種思惟的新質。小說不只貫串著人性的悲懷,並且潛隱著一種物性的思考。孔子說正人言有物,朱子釋儒,也說即物窮理,對物的追蹤關心原來是中國文明中的一個主要的傳統,只不外由於適用思想的領導,使得這種對物的追蹤關心幾多有點傾向于日常生涯,而缺少對物性的思慮與摸索。《處所》中對物的描述與敘事,既在日常生涯之中,也超出于日常生涯之上,作者將人性與物性融合在一路,經由過程物事與人事的無盡糾纏,表現出文明退化與汗青輪回的相克,人道挽歌與時期停止曲的奏和。這種鄉土敘事的思惟新質不啻是對百年來垂垂遠往的鄉土文學的一次密意的招魂,並且是從一種新的途徑對鄉土文學演變趨向的微弱照應。

一

“處所”作為泛指時,可所以鬧市,可所以村落。但一個“處所”假如被特指,或許在或人那里成為“鄉土”,起首是由於它在此人的性命中建構起了一種記憶。鄉土文學與鄉土題材文學紛歧樣,鄉土文學實質上是一種記憶的文學,這種記憶既關乎人事,也關乎物事。人事的記憶湊集在精力的深處,是一種情感的遺存,在歲月的淘洗中則不難淡化和淡薄,而物事的記憶往往融解在村夫的血肉之中,化成村夫的性命基因,走到海角天涯都是一個消不了的性命標誌。

所以,正如魯迅在給鄉土文學定名時,起首想到了仍然是他兒時在家鄉所吃的蔬果:菱角、羅漢豆包養、茭白、噴鼻瓜。鄉土文學的追蹤關心點無論如何的私家化,都不會也不該分開人與物的聯繫關係。《處所》中的物的敘事就相當豐盛而出色,從地輿史上看,三川半不是個物包養產富饒的處所。物產富饒之處,不論哪里失落下一顆種子,就會綻放壯麗的花朵包養網,結下豐富的果實。但三川半人“蒔植、砍伐、挑擔子、拾石頭、扛、背、走路,甚至講話,吃飯,都得用力。一切的運動,沒有省力的處所。三川半的石頭,三川半的年夜樹,三川半的偏僻,三川半的地老天荒,一萬年以前性命就在這里。三川半人離開這個世界,不是為了過日子,是為了用力。”一切的包養運動,沒有省力的處所,物的發生與由來就不不難。不難獲得的工具,難以可貴,不不難獲得的工具,在三川半人的心里總像天物普通神奇。所以,三川半人不只珍重物,並且理解物,豐養物。

在沒有省力的處所生涯,三川半的人活得很艱巨,很用力,但他們活得很人道,就由於他們理解物。田聾子善捉魚,“他認魚穴就像認張家李家的門,認門前門后的樹”,用力從小在山里野生,認得山里鉅細巖洞,“草藥婆婆認得三川半千百草木。采山貨的了解哪一處有好蘑菇,哪一棵樹棲什么鳥,哪條荒路走什么獸,哪座山上砍什么柴,哪塊地里話。種什么莊稼,長什么豬草,哪丘田不長螞蟥,哪樣泥巴能燒瓦,哪處水喝了不生病,哪種石頭可以磨鐮刀,哪種石頭可包養網以打磨子打碑,哪根竹子能撐船,哪只蛤蟆不咬人”。

理解就會愛護,所以田聾子放了一輩子牛,田聾子逝世了,他的牛也盡食逝世了,村長說這兩端牛就不吃肉了,不只不吃肉,還把牛埋進年夜坑,在埋牛的年夜坑上蓋起了一個地盤堂。村長加入我的最愛有家傳的銀器,在破四舊樹新風的政治活動中,村長曾被手中的家傳之物實在煩心傷腦過。“村長摸出一鐵皮盒子,翻開紅綢子,拿出一副吊吊銀耳飾,兩只銀石戒指。耳飾,吊六重,銀絲吊瓜子。戒指淺浮雕龍鳳呈祥,不知哪朝哪代的銀匠專心造的”。在新風駘蕩之際,這銀器就是需求打掃的“四舊”。村長難堪了,“為這幾樣銀器做過幾回夢。他夢見岳飛、秦檜。把幾樣銀器交出,就是岳飛,不交呢?就是秦檜,是忠是奸,二選一。要真丟了幾樣然地出來了。老實說,這真的很可怕。銀器,把祖傳器物毀了,就是不孝。人到煩心傷腦時,多被蚊子咬,一拍一巴掌血。到下雪了,村長的心安靜上去,他留下了那些銀器,如果這個冬天不下雪,那些銀器怕是毀了包養。破四舊時一次小小的妨礙就是冬天里的一場雪”。“一場雪轉變了一個故事”,不只是由於雪之嚴寒,澆滅了村長煩心傷腦的無名之火,並且是由於雪的雪白,濾凈了村長物戀的迷思,悟到了愛護的真義。理解物,愛護物,也就是適應物。所以,自從兩端牛埋下往,“年夜土坑旁涌年夜泉水,泉名牛耕水,亢旱不干涸,從此禾青草綠,無饑饉”。而村長保住了銀器,他才無機會在露的婚禮時,為女兒獻上最陳舊也最密意的祝願。

三川半人有著愛護豐養天然物的品德,也養成了一種令人驚嘆的模擬天然物的才能,他們不只模擬年夜天然來發明屬于本身的器物,“他們把年夜天然的一切物當成本身的器物,摘石為橋,碾地為路,取木為屋,搭火為伴。天高處為神宮,地深處為黃泉。所用器物,無非是方的圓的扁的伸的吊的,滿是模擬現成的天然構成的。”並且模擬天然物來發明晉陞本身的品德。常識青大哥號愛好唱歌,村長要老號春練蛙聲,夏練蟬叫,秋聽山音,冬聽石音。“春練蛙聲,滿塘蛙叫,只要一只蛙是唱。那蛙氣鼓得足,等群蛙噪過,它放聲慢唱”;“夏練蟬叫,群蟬聲響急促。只要一只蟬,聲響悠久,把日子裝在聲響里包養,把聲響化進時光里”;“秋聽山音,天高氣爽,群山發音”;“冬聽石音,萬籟俱寂,惟石頭有聲”。“聲聲進耳進門,可發金石之聲,若再得草木山水之氣,氣象之范,四時流變之風,可騁風雷”。老號熟記在心,后來公然深有造化,三川半這個處所的名望就是老號先唱出來的。

天然之物,是聲響與色彩的交錯。由於聲響與色彩,人就有了耳朵與眼睛。發生色彩,只需有陽光就行,而發生聲響,前提就要復雜得多。天有天籟,地有地吟,蛙叫蟬叫,吹萬分歧,人在天然的層級中心,永遠只是學徒的成分。人法地,地法天,天法道,道法天然,回根究竟,六合人性,是人與天然的關系。人學會了模擬天然的那一霎時,就是人走出了天然的第一時辰。但人走出了天然就能闊包養別甚至背叛天然嗎?人取得了人道,就能忘卻包養網本身曾在天然之中的物性嗎?這是人成為人之后,一向困擾著人的最終題目。三川半人不懂形而上學,也有意形而上學,但他們天性地了解人需求模擬天然,模擬天然就是適應天然,適應天然也就是適應本身曾在天然之中的物性。曩昔很多學者把物性同等于人性,這是對天然的物性的曲解。物性與人性穿插,但物性不是人性。人與天然之間的關系包養,不只僅存在于對植物的立場之間,並且存在于與日月星斗、江河湖海、山巒草木的相處之間。人來之于地盤,也終極回回地盤,從這個意義上說,物性乃是人道的始基,它比人身材中的人性更原始,但也更不難被人所疏忽。

二

自從人類開端用文字記錄本身的汗青,在反思人的生長與平易近族的成長時,人們就好用文明一詞。但人們常說一方山川一方人,這古訓誇大的仍是山川,山川之育就是物的化育,而不是文的化育。所以,進鄉可以順俗,也可以不順俗,但落地包養生根,只需在一個處所持久地棲身,就不成能解脫這個處所的物的化育。恰是對處所物性的誇大,作者在《處所》中把人與處所的關系描述為“蒔植”。“人蒔植在這個處所,一代兩代幾代,不走了,就本錢地人。”而處所的物的特徵愈是充足,愈是激烈,“當地人”所遭到的特定之物的化育也最是充足,最是激烈。甚至一個處所的人,本身的命運無可選擇地同這個處所的物聯絡接觸在一路,就像莫言高密西南鄉的人與高粱,張煒《玄月寓言》中的小村人與地瓜。

三川半人性命中最宿命的物大要就是玉米了,三川半的玉米“顆顆金黃锃亮,陽光雨露和人工蒔植琢成的食糧美玉。黃豆、稻子、小米、向日葵、黃狗、黃牛,陽光一色染成”。三川半的玉米是食糧美玉,當然不是用來欣賞的,它是性命的源泉,承當著三川半的贍養、接濟、稅賦,也是性命的形塑,承當著三川半人的恭敬、屈從和延展。不只是對于三川半的土著而言,即便離開三川半的外埠人,玉米都成為最後的問候和以后的思惟,玉米不只轉變著他們的腸胃,也會改裝了他們的腦筋,成為永遠的記憶。高粱實質里的酒性,培養了高密西南村夫的狂歡精力,“把汗青的經過歷程視為游戲”,《玄月寓言》中的他問媽媽:“媽媽,我和她不確定我們能不能做一輩子的夫妻,這麼快就同意這件事不合適嗎?”“瓜干燒胃”乃是小說中的要害詞,小村人“就是地瓜干化成的力量,化成的血肉心計,化成的煩人弊病”。在《處所》中,也是玉米成績了三川半人順從饑餓的幻想。作者寫到了一個細節,在“文革”時代阿誰半饑餓的年月,一個風行長篇年夜論的時期,公社的仁寬書記以為文明人唸書識字,思惟復雜,就叫了幾個三川半的文明人,給他們出了個標題,要他們寫個簡略的思惟報告請示貼在墻上“斗私批修”的專欄里,書記吩咐說越簡略越好。成果知青寫的是“進修、幻想、苞谷粉子飯”,左派有小丁寫的是“進修、口號、苞谷粉子飯”,艾中華寫的是“進修、饑餓、苞谷粉子飯”。三人傍邊,知青是三川半的外來者,左派雖也來自外埠,但不只已來多年,並且有了三川半人的成分,只要艾中華是三川半土生土長的讀過書的人。但三人成分紛歧,最簡略的動機里除了“進修”就是“苞谷粉子飯”。《論語》有言,食色,性也,這句古訓凡是被人懂得為食與色乃人之根性,但何嘗不克不及包養如許來詮釋:食與色是兩種人類最基礎的行動方法,也是人最原初的物性特征,它們延續了性命,繁衍著種族,但也在轉變著人道的文明基因。

假如說苞谷粉子飯是三川半人共有的宿命之物,塑造了三川半人的堅韌,也塑造了三川半人的服從,但三川半人各有各的堅韌,也各有各的服從,他們的宿命似乎都可以從他們的物性上找到詮釋的根據。前人信任器中有道,道器不離。《處所》中的人物,則是器中有命,器命相依。人物愈是傳奇,就愈有器物的故事,器物的故事愈是豐盛,其人生的命運也就愈有傳奇。阿誰半人半仙的四公私有兩件器物,“一頂斗笠,一根竹腦袋煙桿。竹腦袋煙桿用白銅包好,有模有樣,看那色彩,也抽過成堆的旱煙,感染過很多日子。四公公不離這兩樣器物包養網,晴和落雨,頭上一頂斗笠,坐站行走,口里不離煙桿。斗笠讓人不變黑,炊火讓人變黑”。白銅包好的竹腦包養袋煙桿來歷很深包養,可說是四公公三代土司、已經族長的見證。

斗笠則是三川半人的標志,戴上斗笠,是三川半人的成年禮。南邊多竹,竹器自古發財,三川半人好用竹子做器物,煙桿是,團篩是,斗笠也是,凡上好的斗笠,都是竹骨竹葉,竹葉仍是可包粽子的那種,所以小說寫三川半人將這種竹葉“用作斗笠,可知饑餓”。對三川半人而言,包養網斗笠是日誌,“寫滿稼穡和季候。焦心,膽怯,好心,照看,斗笠是一部三川半辭典,當然,也是標誌。”“乘著斗笠出門的人,還會回來,把斗笠留在家里的人不會回來了。”哪怕是出外的三川半人,頭上也有一圈斗笠印記,在別處的某一個處所,也像幾頂斗笠捧在一路措辭。不外,四公公戴斗笠卻有個說法,四公公將斗笠稱之為“獵日子”,“獵日子頭上一蓋,不見星月不見日頭,我這獵日子就是一頂天”。所謂獵日子就是數日子,四公公是土司后代,也當過族長,到束縛時家境已敗,半床破被子,祠堂一角安身,有點像“先前闊多了”的阿Q,階層成分就劃成了貧農。在阿誰時期里,田主富農戴帽子,貧下中農戴斗笠。四公公深知本身這種成分者,沒有戴帽子,而是戴斗笠,這是天意,也是本身的榮幸,所以,四公公把斗笠當成天剪裁上去的一塊,頂在頭上,歷來沒換過。那頂從沒換過的斗笠的背后,實在是暗藏著一種膽怯而光榮的情感凝結。

左派有小丁也有兩件器物,一件自來水鋼筆,一件政治進修冊本。自來水鋼筆是愛情過的女伴侶送的,戀愛沒了,鋼筆還在,它是有小丁獨一的一種私家性的器物,睹物思情,物在情在,這是幾多情愛故事中城市演出的橋段,有小丁鋼筆隨身,舊情難忘,鋼筆成為所謂“反反動夢奸罪”的事由與人證,也就在所不免。政治進修冊本是有小丁的大眾性器物,他發現的“美讀法”將政治書讀出滋味來,把本身釀成了進修毛主席著作的左派進步前輩典範,這是他自發改革與自我贖罪的真摯盡力。但評價這種改革與贖罪成果的權力卻永遠不在贖罪者的自我掌控之中。當左派一時自得間,忘卻了本身仍是個左派,開端年夜談本身的私家感情時,年夜錯也就因之鑄成,以致于被定下“反反動夢奸罪”。在有小丁的命運中,私家器物和大眾器物之間的荒誕聯絡接觸,展現出的是一個荒誕時期的定名喜劇:一小我假如被定性為“右”,即便以后他想若何的“左”,一件有關年夜局、無傷年夜雅的大事,也可以立馬將之打回本相。

有故事的人是生涯過的人,有故事的物則是有性命的物。三川半的故事,無論驚天動地,仍是暴風驟雨,很多就是由那些有性命的物所串起。全國之物,各色各樣,無論無生,仍是有生,無論化生,仍是胎生,都有成住壞空,難包養逃劫運。但在三川半人那里,有兩種事物經久不壞,一是陽光,一是戀愛。村長家里的滿園噴鼻氣,經久不衰,就是陽光雨露與戀愛的見證。村長的戀愛故事,是三川半人一個浪漫的謎語。他和他的女人雨的團圓聚合,一切的線索都系在這滿園噴鼻氣的泉源:一幅洗臉帕,一只繡花鞋。這是雨留下給村長的信物,它們都和女性的身材相干聯,帶著女性性包養網命的奇特體味。洗臉帕是有性命的,它不只能喻示人的存活與否,並且披髮著越來越濃的噴鼻氣。“雨把洗臉帕埋在菜園子里。雨對村長說,清明節的時辰,你往了解一下狀況,洗臉帕沒有爛,我就還在世。我還會回來。村長在清明節的時辰,往看洗臉帕,它還好好的,還有女人的噴鼻味,脂粉的滋味。以后的清明節,埋在菜園子里的洗臉帕仍是那樣,女人味越來越噴鼻。”繡花鞋也是有性命的,它是村長的精力依靠,是村長的性命意義,久長地活在村長的心坎深處。正如小說所言,“人有人的命運,鞋有鞋的命運。鞋的命運也一定是人的命運”。“村長拿出一只繡花鞋,讓用力看。村長說,這是我女人的鞋,她人走了,留給我一只繡花鞋。熟悉一只繡花鞋,就是熟悉那位影後代人。”村長叫上用力擺跳巖,年復一年,“擺完一道水,再擺另一道水,百里腳不干,要繡花鞋不沾水,擺好跳巖,等穿繡花鞋的人來”。最后,繡花鞋脫盡噴鼻氣的時辰,村長了解這是雨回家的日子到了。

人的性命訊息的注進付與物以性命,物的性命與人的性命氣味相通,情之所至,無動於衷。詩經有言,士之耽兮,猶可說也,女之耽兮,不成說也。從古至今,人只信任和讚許女性對愛的虔誠,所以,加繆曾說,“一種虔誠的愛——假如他沒有變窮的話——對于漢子來說,是最有能夠保持他最好的部門。”村長對雨的虔誠包養相守,當然是最富有人道的一種感情,也是他的性命中最好的部門。但要看到的是,村長對他女人的戀,既是一種情戀,也是一種物戀,“繡花鞋這么優美,那腳也會很優美,那影後代人也會很優包養美”。恰是這種情戀與物戀的聯合,情戀有物戀的依托,性命才發生古跡。三川半地處偏僻,巫風熾烈,人們信任這種性命的古跡,只需有愛相托,也更愿意將性命當做古跡來過。

三

三川半地處僻遠,已經人跡罕到,野獸比人多,野獸就成了人的糧食。后來人的滋生越來越快,野獸離人也越來越遠,終于打只野豬也感到了艱巨。這個處所人有人道,獸有人性,物也有物性,人道、人性和物性有時融通,有時抗衡,有時相生,有時相克,組成了一幅豐盛、出色、活潑並且完全的世情畫卷。此中人道是善的,但也未必盡善,善者如村長,多情多義,有勇有謀,金剛手腕,菩薩心地,是三川半人的包養信托與支持。不善者像村長的二姨,為了拷問金銀玉帛,狠命地抽打田主婆,還在完整沒有需要的情形下,拿了錘草棒,當腦袋一棒,打得田主婆腦漿濺了本身一臉。又如郭駝子,“抬喪路上,他一向隨著,很關懷的樣子,他實在是等著有抬喪人滑倒,棺材摔破,如許會讓他獲得知足”。前者是暴力,后者是同病相憐,都不是好的人道。人性當然殘暴,但也未必全惡。森林之中,食品鏈上,原來就沒有懷柔而言,一切全憑天性與氣力。但在野獸的天性之中,也躲有本性的良善。

小說里很出色地描述了野活潑物捕食的“虎剩”“狼剩”“貓剩”景象,然后包養感嘆地說:“虎狼之食,捕殺兇殘,卻不貪心,把吃剩的當場埋躲,餓了再吃。有可食之物,就不會往劫食此外性命,不做天理難容的事。能滿足,莫如虎狼”包養網。還有田聾子養的牛,知恩達義。田聾子逝世后,“幾頭牛到他墳上,用角挑,用蹄刨,把棺木刨出來,用角把棺木翻開”,那種不舍之情義,足可以撼動聽心。惟有物性非好非壞,水能載船亦能覆船,玉米是好,但多吃脹胃,是好是壞,則全看人如何看待。物性亦有靈性,“一切事物,城市有前兆。天現鯉魚斑,必有旱情,石頭出汗,必有雨。螞蟻搬場,群鳥遷移,必有年夜事。”福兮禍所伏,禍兮福所生,是禍是福,人道與物性的相通,實在也只在人的一念之間。所以,在三川半人的性命史上,人道、人性與物性三性融通、天人合一的時辰,也是人的性命之花開得最為殘暴的時辰。三川半人的性命史就是一部人文地輿史,它明示著一個六合間牢不可破的真諦:不論是一個如何偏僻的處所,都是先有山水草木,地火水風,才會有獸,有人,物性永遠是在人性與人道的後面,而人性與人道則永遠是在物性之中。

三川半人善于模擬天然建造屬于本身的物,斗笠也好,團篩也好,銀器和繡花鞋也好,都是世代相傳的農耕時期的工藝,凝集著三川半人祖先的心智與技能,三川半人與這些物有一種無比親近和信賴的感到。“把竹子劃拉成篾條,織成篩子,把長的團成圓的。日月是圓的,日子是長的。日月也是篩子,日篩夜篩,篩篩落落,篩失落一些,留下一些,人到了篩子眼,就了解往留”。人的事理與物的事理絲絲相扣,路路靈通。四公公巴普“把斗笠翻過去,像一重天,再翻過去,亦是另一重天,也像一口盆。翻來覆往沒個新穎。青山未度,陽光何多?其間也年夜,不如一碗面湯。”即便黃粱夢醒,在驚嚇中奔忙,在三川半的田埂上摔跤,“幸虧斗笠還在”。物在,人心就沉穩,遠景就光亮,性命中沒有過不往的坎。

對三川半人而言,這種農耕文明的物都是屬己之物,所以人賦物形,物隨人轉,物和人成了一體。但時期究竟曾經到了20世紀,“在一個處所守看世界”曾經成為奢靡地想看,即便在已經人跡罕到的三川半,農耕文明也正在消隱,機械文明夾帶著政治的風雨,給三川半人帶來了新的機會,也帶來了新的迷惑和干擾。小說中寫到的“鐵喇叭”這一物事,就是機械文明進進三川半的標志。

在“文革”阿誰特別時期里,鐵喇叭是最高唆使的民眾傳佈方法,在三川半如許的僻遠之處,鐵喇叭也是處所與中包養網心產生精力聯絡接觸的重要通道。值得留意的是,小說之所以特殊凸起地寫鐵喇叭與三川半人的關系,就是由於包養鐵喇叭這一器物既是三川半獨一的物資古代性的符號,同時又具有原始部族圖騰崇敬的特征。這種特征表示在三個方面,一是奧秘感,只聞其聲不見其面,村里人看著包養網鐵喇叭,是一件希奇的工具。它似乎什么都了解,什么都能說“。這恰好就是原始宗教中特殊需求形成的奧秘氣氛的表現;二是崇奉性。向茂林就只聽鐵嘴巴的話,信任“聽鐵嘴巴的話,要照著做,如許才會成為大好人,不包養網照著做,就會成為壞人。”“鐵喇叭說,那些與國民為敵的人,該殺的殺,該抓的抓,該管的管。”這些話語的不竭重復,甚至讓田主後代的向茂林精力上天生了弒父情結。崇奉是不克不及猜忌的,知青老號是獨一一個已經對鐵喇叭的聲響收回質疑的人,他對著鐵喇叭唱歌,唱得深刻了,才留意到《國際歌》唱的是“沒有什么救世主”,《西方紅》為什么又唱出了“他是國民的年夜救星”。但他的猜忌當即就被同是知青的譚謙所壓服。譚謙說所謂救星是“救人”,所謂救世主是救世界,《國際歌》唱的是舊世界垮下往,所以沒有救世主。這些說明暗示著譚謙已經的猜忌與自省,他在鐵喇叭的不竭地重復中,經由過程自省將鐵喇叭的聲響內化光滑油滑成了本身的思惟。三是權利性,“全村人,一個鐵喇叭。一張鐵嘴措辭,幾百只耳朵聽”。鐵喇叭的話,斬釘截鐵,沒有讓步的余地,並且鐵喇叭還愛好罵人,善于罵人,那種罵人的氣力能把人罵向逝世亡。這種鐵喇叭,不是三川半人本身的造物,是遠處的裡面世界送出去的“希奇的工具”,對于三川半人而言,鐵喇叭是一個異己之物,它高窪地掛在村頭的楓樹頂上,你想聽也好,不想聽也好,它都以無限的氣力將從不知倦怠的巨大聲響,果斷地打進三川半人的耳鼓。鐵喇叭這種三川半的新穎事物,恰是以這種奧秘感、崇奉力和權利性,很是深入地顯示了農耕文明的圖騰崇敬與機械文明的權利拜物教之彩修臉色蒼白地看著同樣沒有血色的少女,嚇得快要暈過去了。花壇後面的兩個人實在是不耐煩了,什麼都敢說!如果他們想間的耦合。在小說中,三川半人包養網對異己之物鐵喇叭的復雜包養網心思,與三川半人看待屬己之物的自在自若構成了光鮮的對比。

在人類生長史上,很長一段時光里人類都在為解脫物性而盡力。人類擁有文明之后,自認解脫了物性的人類也還在為唯物或許唯心而爭持不休。唯心者天然以物性為羞辱,而唯物者也以戰勝物性為鵠的。但無論唯心仍是唯物,實在都無法禁止人類物欲的擴大與熄滅。尤其是近代科技的成長,既加強了人類馴服天然的自負,也增進了人類對物資的占有欲看的收縮。古代都會的蠻橫發展也是迷信成長的產品,這種蠻橫發展的標志一方面是“鐵喇叭”之類的人工器物的無比豐盛,一方面則是天籟地吟式的天然物事的被疾速摧毀,一方面是人在日常生涯中的速率、氣力對天然物的不竭超克,一方面是人在富饒的物資享用中越來“雲銀山的經歷,已經成為我女兒這輩子都無法擺脫的烙印。就算女兒說她破口那天沒有失去身體,在這個世界上,除了相信越感觸感染到了精力的瘠薄與充實。

本雅明曾靈敏地預感到了人與物分別的這種文明成長趨向,他在剖析列斯科夫的小說《變石》時指出,這篇作品把讀者帶到“那曩昔的年月,年夜地腹中的寶石和九霄中天的星星還關系到人的命運,不像明天,無論天上仍是地下,一切都變得對這些傖夫俗人的命運隔山觀虎鬥了,不再有任何聲響從任何堤防傳來和他們對話,更不消說聽他們差遣了。任何一顆尚未發明的星星不再關系兇吉,大批新的寶石開采出來,全都測了鉅細,稱了份量,驗了密度,但它們不再向我們明示任何工具,也不給我們帶來任何利益。它們與人對話的時辰曩昔了。”假如說物性是人道的始基,人超出于物但畢竟是在物之中,那么,人在種族繁衍史上馴服天然的節節成功,人在文明成長史上發明物資、享用物資的日益精致,人在精力退化史上與物的步步分別,這是人的物性的回回,仍是人的物性的同化?追蹤關心與答覆如許的題目,原來就是文學的天職。古代文學“以報酬本”,但在人性主義的主潮中也已經隱伏著一種識物的文學傳統。遺憾的是,由魯迅、鄭振鐸等作家開啟的這一識物傳統在今世文學創作中沒有獲得充足的認知,甚至在逐步地消歇下往。今世文學要么深深地根植在迷信成長的基本上為人道的剖解而迷狂,要么就禁錮在社會與階層關系的糾纏中,為人道的價值鑒定而竭盡心力,似乎還缺少這種個別心性的不受拘束來思慮人道與物性的包養關系題目。

近年來,已有一些學者靈敏地感到到了這一學術史上的題目。有學者呼吁在新文學研討中既要誇大“人的文學”,也要防止受其掩蔽和使其同化,以加年夜對“物”和“物性”的研討包養網,也有學者在挖掘古代作家識物傳統時指出,“古代作家的識物認識與文學創作的彼此成績與影響明示了一個事理:物的旁在,不只可以衝破人的唯我主義,彰顯世界組成中人與物的共存實相,並且可以極年夜水平地關閉人的多樣性與汗青的豐盛性。在人性與天道的融匯中賜與物以響應的地位,是作家對本身的對的定位,也是作家完成個別心性不受拘束與六合道心的相通相融,從而真正抵達形而上不受拘束的有用道路。”這些學術思慮的結果顯示,在物資文明極年夜地轉變了人的精力生涯,甚至參與到了人的性命基因的組成確當下,一種從頭思慮與定位人與物的關系的思潮,或許正在悄然萌動。蔡測海寫作《處所》,未必是自發包養網遭到這種思潮的影響,但他在敘事中展示了偏僻處所的農夫對物的立場,與物相處的知識,日常待物的聰明,這無疑是今世文學鄉土敘事的一個有興趣義的衝破,也是從鄉土的途徑對古代作家識物傳同一次有相當思惟高度的致敬,對今世文學主題重人道描繪輕物性書寫、重人與社會的關系輕人與天然關系這一趨勢的一種無力的回撥。

(原載于《揚子江文學評論》)

陳曉明語,見王俊寧《陳曉明:鄉土中國走向古代的創痛》,《中國迷信報》2014年4月4日 第18版 。

周作人:《處所與文藝》,《周作人散文選集》第3卷,鐘叔河編訂,廣西師范年夜學出書社,2009年,第103頁。

魯迅:《 中國新文學年夜系 小說二集序》,《魯迅選集》第6卷,國民文學出書社,2005年,第255頁。

巴赫金:《弗朗索瓦·拉伯雷的創作與中世紀和文藝回復時期的平易近間文明》,《巴赫金文論選》,中國社會迷信出書社,1996年,第201頁。

加繆:《加繆筆記:1935-1959》,譯林出書社,2021年,第220頁。

[德]瓦爾特·本雅明:《講故事的人——尼古拉·列斯科夫作品隨想錄》,《本雅明文選》,中國社會迷信出書社,1999年,第303頁。

王兆勝:《中國新文學研討增殖及其途徑選擇》,廣西師范學院學報2016年第2期。

楊 姿:《古代中國作家識物認識的改變》,《中國社會迷信》2019年第12期。